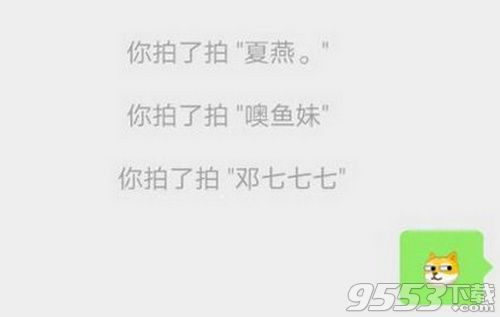

每日信息:“大家好,我是一名女酒鬼。”

那是一群自称“酒鬼”的人,他们聚在一起,每个人轮流讲述,自己被酒精毁掉的生活。

有人为了买酒,穿着睡衣在街上狂奔;有人喝酒喝到试图自杀;更严重者,曾在酒后拿刀威胁家人。

他们中有穷困潦倒的打工者,也不乏公司老总、国企高层、律师、老师、医生、公务员……“喝了就会很高兴,做什么事情,世界一下子就美妙了。”

(资料图)

(资料图)

在“A.A.嗜酒者匿名互助会”里,各种因为酒精而起的经历被轮番说出。

阿余就是其中一员,她今年27岁,大学期间,曾有很长一段时间“专职”喝酒。“每天从早到晚的喝,只要一睁开眼睛,就马上下去买酒喝,一天中间不知道什么时候睡着了,再一睁眼继续喝。”

为了喝酒,她歇斯底里地跪下求母亲:“喝不到酒,我真的要死了。”母亲看着她,以泪洗面,“你喝死了,我也跟着你去死。”

我们与几位“嗜酒者匿名互助会”的会员,以及嗜酒者的家属,聊了聊,听他们讲述,酒精成瘾路上的黑暗、挣扎和自我救赎。

一觉醒来,阿余发现身边睡了一位陌生人。

羞耻感扑面涌来,她开始回忆醉酒前夜发生的事情。冬夜凌晨一点,10瓶啤酒已经喝完,她还是觉得“没够”。

同往常一样,她起身,跌跌撞撞跑下楼去买酒,穿过一条黑黢黢的小巷子后,那里还有几家未关门的便利店。

每次深夜,穿过这条巷子时,她心里都害怕得紧,可是没有酒喝的恐惧,战胜了其它一切恐惧。

她来到便利店的酒架前,轻车熟路地拿了5瓶啤酒,怕不够,又拿了一瓶白酒备用。结账时,她不敢看收银员的表情。哪个女孩会天天大半夜,醉醺醺地跑去买酒呢,她硬着头皮付完钱,赶紧跑掉。

回家的路上,她发现了那位女孩,年龄看起来和自己相仿,身上穿着一件薄秋衣,在黑暗中瑟瑟发抖。

凭借着残存的一丝意识,阿余上前询问女孩,发生了什么事情。女孩告诉她,自己住姑姑家里,姑姑在换衣服,让她先出去。

听到这个回答,阿余觉得奇怪。可此时,酒精已经令她失去理智,容不得她仔细思考。看着女孩一副委屈的模样,她心生不忍,邀请女孩来到家里。她们一起喝酒、聊天、吃宵夜,之后便失去了意识,沉沉睡去。

第二天醒来,阿余看着身边的陌生女孩,只觉得“特别想抽自己”。她想不通,自己怎么会喝到随便就领一个陌生人回家呢。

离开前,女孩加了她微信,偶尔会发消息给她,或许在那个穿着秋衣瑟瑟发抖的冬夜,阿余这个“酒鬼”,为她带来了些许温暖。

可看着女孩的信息,阿余难以面对。“我害怕下一次喝醉后,会领个陌生男人回家,而且我觉得我可能会去做”,她把女孩的微信屏蔽了。

阿余如今仅有的一张关于喝酒的照片

几年前的阿余,除了醉着的时候,几乎每时每刻都处在对酒精的渴求中。她休学、逃避工作、无所事事,生活中只有喝酒。

酒精麻痹了她的大脑,连同人生一起。她的大学生活,被浸泡在酒精中。

阿余第一次喝酒,是在读大二时。当她无意间,喝下第一罐啤酒后,她的身体感到轻松而愉快,走路也轻巧起来。

那些日常的忧虑和自卑消失了,周遭一切变得可爱起来,不再危机四伏。一股前所未有的愉悦感,涌到全身的每一处神经末梢,她开始不在意世界如何看待自己。

这是她生活中少有的体验。

3岁起,她的父母离婚,之后母亲再婚两次。她跟着母亲一起生活,碾转于不同的生活环境,中途也曾被寄养在亲戚家。

家,究竟在世界的哪一个角落,她时常想。寄人篱下的感觉,无时无刻包围着她。

母亲最终和第三任丈夫稳定下来。继父脾气暴虐,阴晴不定,在家里是绝对权威的存在。母亲性格软弱,年轻时随意进入错误的婚姻,令她不敢再轻易离婚,只能默默忍受。

阿余小心翼翼地生活在新的家庭。

吃饭时,她每夹一口菜,就要偷偷瞄继父一眼,生怕自己下一秒就会被臭骂。看电视时,听到继父回家的动静,她整个人立马全身紧绷,电视里在演什么,她早已看不进去。“你再看电视,我把电视砸了你信不信?”继父一进门,便骂道。

“我像一个瑟瑟发抖的小孩子,躲在角落里。”她回忆起幼时的自己。

《无法成为野兽的我们》剧照

复杂的情绪缠成一团。恐惧、害怕、自责,充斥着阿余整个小学期间。她觉得自己是个拖油瓶,和别的小朋友不一样。与其他正常的家庭相比,自己的家庭是那么格格不入,毫无幸福温暖可言。

她的自卑由此而起。她开始疯狂学习,次次考全年级第一。高分可以为她带来成就感和快乐。刚上初中时,她就逼迫自己过上了高三般的生活。她把所有的时间用来学习,不与同学社交,不在乎学习之外的任何事情。

“我疯狂想证明自己,我是有价值的,不是永远低人一等。”

中学时,她去上了寄宿学校,像一下挣脱了家庭悲剧的小鸟。“我可太高兴了,我欢天喜地,我终于不用忍受那种生活环境,终于不用每天那么忐忑害怕紧张了。”这是她生活中为数不多的轻松时刻,她从不像其他同学一样,哭哭啼啼想家。

长时间的极端学习方式,像鼓足的气球一样,逐渐开始泄气。高中时,她无法再像一台机器一样,不停歇地学习。成绩从第一名掉落到班级中游,她整个人变得更加脆弱,那是她眼中唯一可以证明自己的方式。

高考结束,她考上一所末流211大学,这与她最初给自己设定的目标,相差甚远。她难以接受落差,终日沉浸在郁郁不得志之中。原生家庭带来的痛苦,成绩下降带来的自责,让她陷入了深深的苦闷中。

大二时,她被确诊为抑郁症。医生嘱咐她按时吃药,如果断服,会出现不良反应。中途她偷偷停了药,戒断反应让她产生了强烈的自杀情绪,她不敢再停药,可生活没有好转,依旧麻木又痛苦。

直到她发现酒精,她开始贪恋酒精带来的快乐。

起初,她担心服用药品的同时喝酒,会对肝造成损伤。每次喝完酒后,她心里会有些后怕,可又控制不住想喝酒,“越害怕,越想算了,喝了酒就忘了。”

生活像染上了一场大病,所有病痛都得靠酒去治疗。“反正我也想不到解决办法了,喝酒最起码可以不痛苦。”

为了方便酗酒,阿余去校外的宾馆开了一间房。

酒瘾找上来的时候,她就躲到酒店房间里天天喝,喝到没有办法去上课。持续了一个月后,老师和同学开始各种打电话,询问她出什么事了。

她感到自己一刻也不想在学校继续待下去了,申请了休学。理由是抑郁症,实际上,她知道自己只是想喝酒。

休学在家为期一年,阿余的生活重心还是围绕着酒打转。父母不知道女儿在学校已经沉迷于酒精,起初觉得奇怪,试图阻止。阿余以抑郁为由,告诉他们,喝一点酒可以开心点。

父母带她去亲戚家做客,中途出门一趟。她看到亲戚家有自己酿的酒,偷偷把一整罐都喝光,家人回来时,发现她已经喝晕在地板上。那之后,父母开始阻止她喝酒,可面对她的哀求和威胁,最终妥协。

一年很快过去,回校复学后。她搬离宿舍,在校外租了一间房子。母亲以为她复学后,会重新开始学校生活。阿余也希望自己能够回归到正常的生活,可她发现自己根本就做不到。

她试图以按时上课、结交朋友,来转移自己对生活的无力感,可这些方式见效太缓慢,她还是需要面对痛苦。“酒,这个方式太快了,一下就能缓解所有情绪,我想要直接的快乐。”

她的酒瘾持续恶化,对身体的控制权,已然拱手交给酒精。“酒瘾来的时候,控制不住。我一定要喝到,要不然我完蛋了,我一定要再喝。”

《无法成为野兽的我们》剧照

大四那年,阿余开始“全职喝酒”。

她躲在自己的出租屋里,拉上窗帘,抽着烟,从早喝到晚,她的酒量也从最初的4瓶啤酒,逐渐增加到6瓶,再到15瓶,到后来只要一沾酒,她就抑制不住地要把自己灌醉。

生活里只剩下酒,活动范围在出租屋和便利店之间来回打转。

只有发小,每隔一段时间,会来陪陪她。每次来之前,发小总会问一句,需不需要带些什么?无一例外,得到的回答都是,再给我买箱酒吧。也只有发小来的时候,阿余才知道,现在市面上又出了哪些好吃的。

“你为什么老是要喝酒呢?”发小看着她喝酒,哭着问。她心想,对呀,我怎么就成这样了,怎么就只能天天喝酒?怎么就过成了彻彻底底的垃圾?

日子过得一塌糊涂,她不知道怎么回答,只能继续喝。每次发小离开时,她都处于昏睡状态中。

有一次,发小拉着她出去吃饭,她拗不过,只好出门。走到街上,她浑身不自在,一切都很陌生。乘坐公交车时,她发现发小在用手机支付,那一刻,她觉得自己“像是刚从监狱里出来的人一样,外面的世界都变成这样了。”

回忆起这段经历,她觉得心酸又好笑。

那时候的阿余,对酗酒,产生病态般的迷恋。酒,成为了一切问题的解药。

酒精,是嗜酒者们逃离失意生活的精神寄托,同时,也成为了嗜酒者亲人们的毒药。

30岁的小林,有一位酒鬼父亲。

从她记事起,父亲就经常带着一身酒气回家。忽略酒鬼的一面,父亲是一位成功的男性,在小镇一家还不错的公司里当领导,讲话严肃,待人接物彬彬有礼。

可只要父亲在家,气氛就是沉闷紧张的。每当父亲深夜喝醉回家,全家人都不敢讲话。“他不开心,我们也不敢高兴。”

小林希望父亲回家后就睡觉,但他总是长篇大论地教育她,她无法猜测父亲的情绪,也许上一秒在告诫她好好学习,下一秒就会痛骂她没用,“以后你只能去菜市场摆地摊卖菜。”

这对于还在读小学的小林来说,是地狱般的煎熬。

父母之间的争吵、打架是家中的常态。场面极为凶残,酒醉后的父亲拽着母亲的头发,往墙上撞,抄起桌面的杯子、茶壶,往母亲身上砸。她常常在睡梦中,被玻璃物品碎裂在地上的声音,惊醒。

母亲痛苦的嘶吼和父亲不入流的脏话,一阵阵传到她耳朵里。她躲在房间不敢出声,希望把那些伤痛关在门外。

每次厮打过后,父亲会在外面几日不回家,母亲会躺在床上哭哭啼啼几天,睡觉、绝食。家中无人做饭,小林靠着5毛钱一袋的方便面度日。

父亲不喝酒,神智清醒时,也会心生愧疚。信誓旦旦地对她和母亲说,以后绝不碰酒。但这样的状态,通常持续不过两周。

《天水围的夜与雾》剧照

面对父亲给家庭带来的痛苦,小林的母亲身体和精神状态,越来越差。中学时,一次深夜,母亲没来由地吐血不止,她把母亲送往医院急诊。期间,她拿着母亲的手机,一遍遍拨打在外喝酒父亲的电话,一直无人接听。

最终,是家里的几位亲戚赶到医院,照看母亲。亲戚让小林先回家,不要影响了第二天去学校上课。回到家后,她接到了父亲打回家里座机的电话,父亲的声音通过电话传来,似乎都带着令她厌恶的酒气,“你妈就是死了,我也不会管她。”

她不知该如何回应,那一刻,她脑海里生出的第一个想法是:大家一起死了好了。

母亲那次的诊断结果出来了,医生说,因为常年精神压力太大、心情抑郁所致。

这是她成长过程中的常态,终日面对母亲愁苦的脸和小心翼翼照顾酒后的父亲,无时无刻,不在担忧整个家庭的失控。家里没有人可以倾听她的烦恼与困惑,也无法给她作为家人的帮助和支持。

“我好痛苦,我的生活充斥着令人作呕的酒精味道。”

为了寻找缓解痛苦的办法,她开始早恋,希望从恋爱中获得安全感,但她幻想中的爱,一次次崩塌碎裂。

她逐渐不愿麻烦任何人,也从来不主动交友,到了新的环境,也很难融入新集体,时刻在意别人的情绪,总是带着深深的不自信。

“我总有一种不配得的感觉,不配得到一切好的东西,也不配得到爱。”

成年后,她逃离压抑的家庭。父亲老了,酒醉后,不会再动手殴打母亲,但还是会瞪着眼咒骂。母亲常会给她发信息,“你算是躲得远远的,也不管我了。”

每次看到这些信息,她总有种无力的宿命感。躺在床上,辗转反侧想着,如何能改变这一切。

酒精,让嗜酒者的家人们常年宛如坠入黑暗,不知该去往何方。

嗜酒者们,往往对自己的酒精依赖毫无知觉。

不分白天黑夜地喝酒,令阿余的身体越来越虚弱。直到有一天,她喝晕倒在房间,醒来后,时间已整整过去24小时,她想爬起来,却发现整个人失去了力气。

那一刻,她觉得自己必须求助了。

阿余在网上了解到嗜酒者互诫协会(Alcoholic Anonymous),简称A.A.。(以下全部简称A.A.)

A.A.最早起源于美国,是一个国际性互助戒酒组织,自愿戒酒是加入团体的唯一条件。2000年,北京大学第六医院的医生把这种戒酒形式引入中国,让患者在互相交流、互相鼓励中保持清醒。

在这个组织里,没有真实姓名,没有会费,也没有会员名单,所有人来去自由,只要你是嗜酒者。来到A.A.的很多人,都经历过在酒精主导生活后,社会关系的断裂,生活中只剩下酒。

A.A.线下会议场所门牌

抱着半信半疑的态度,阿余参加了A.A.的会议。

在主持人的引导下,会员们会分享自己的清醒天数:“大家好,我是一个酒鬼,今天是我清醒的第X天。”分享者,有人长达三十年,有人只有几天,每个人说完,大家都会报以鼓掌。

会议前半部分,会员们会轮流朗读学习资料,《嗜酒者互诫会》和《十二个步骤与十二个传统》,内容里有关于酒鬼的故事,也有一些哲学思考,参会者一人朗读两段。

会议后半部分,由分享经历环节组成。每个人都自称“酒鬼”,自愿发言,分享与酒精有关的故事。

有人诉说酒后的疯狂,曾拿刀威胁家人;有人为了买酒,穿着睡衣在外面狂奔;有人试图自杀,跳楼、跳河;也有人因为喝酒,进过医院、丢掉工作、离婚、家庭破裂。

每个发言者,发言完毕,大家都会齐声说“谢谢”,声音响亮,总会把人吓一跳。

A.A.线下会议场所

刚开始,阿余觉得这帮人很奇怪,自称“酒鬼”,在会议上又非常有礼貌和规矩,在中国的语境里,时不时说“上苍”。同时,会员们又坦然讲述着自己的秘密,没人害怕袒露自己的“黑历史”。

除了与酒有关的话题,大家也会倾诉生活中的各类困扰。他们当中有穷困潦倒的打工者,也有公司老总,国企高层,律师,老师,医生,公务员……每个人看起来都那么热情、真诚。

在当时,她带着一种质疑,思考这样的方式,到底是否适合自己。她陆陆续续参加网络会议,酒瘾还是克制不住,在喝酒与戒酒中反复挣扎。

A.A.线下会议场所

阿余开始正视戒酒的问题,并找了一位已经戒酒十年的女会员当助帮人。

在助帮人的鼓励下,她花了一年时间,认真完成A.A.制定的名为“十二步骤”的戒酒方案,步骤里大多是关于自我反省和提升道德感的内容,每一步,都需要跟过去的自己,做一番斗争。

第一步,“承认在对待酒瘾上,我们已无能为力,它使我们的生活变得一塌糊涂。”

第四步,“做一次彻底和勇敢的自我道德反省。”

第七步,“谦卑地请求‘上苍’除掉我们的缺点。”

第八步,“列出曾经受到我们伤害的人的姓名,自觉愿意向每一个人承认错误。”

第九步,在“不伤害这些人的前提下,尽可能向他们弥补过失。”

……

她回顾,正视和反思自己那段荒诞的嗜酒岁月,积极学习心理方面的知识,调整自己的情绪,逐渐与原生家庭和解,也放过那个过去总是深陷自责的自己。

停酒第一年,酒瘾时常会找上门。每当这时,她会疯狂给助帮人打电话求助,对方总会耐心倾听,及时响应并施以帮助。

几年来,每天一睁眼,她都会看到来自助帮人的早安信息,“我们今天一起好好生活。”这对她来说,是一种很安心的存在,她感受到了力量和安全感。

这种关系像朋友,也像战友,在对抗酒瘾的这条道路上,她们互相鼓励和陪伴。分享彼此的心情,也分享彼此的脆弱。

A.A.24小时清醒牌

停酒第二年,阿余自学了新媒体运营的知识,找了一份工作,重新感受与社会的连接。

直到今天,阿余已经停酒将近3年11个月。

她还在持续参加A.A.的线上会议。接触到新会员时,会不厌其烦地一遍遍分享自己的经历,希望可以帮助到别人,更是警诫自己。“如果我一直没有机会去讲述我以前的事情,我可能就忘了我曾经是一个酗酒者,忘了曾经酒瘾带来的伤害。”

“时间久了,有时候会忘记自己喝酒有问题这件事,去超市时,会不自觉往酒柜方向走,冷不丁挺吓人的。”她解释道。

每一个嗜酒者都明白,一旦复饮,将会重新回到丧失自尊的世界。

“现在的生活,完全重回正轨了吗?”

她笑着说,“其实现在我也没有多正常,我还是挺喜欢熬夜的,工作上出现一些困难,也还是会有一些抗拒,但现在最差的时刻,也比过去喝酒的时候更好。”

阿余停酒天数

阿余最后一次喝酒,是在2019年3月13日。

当时已经大学毕业的她,放弃去找工作。那一天,她在家里,从下午一点钟,喝到凌晨三点,还想继续喝时,发现酒已经喝完。

她想下楼买酒,母亲拦着她。僵持不下时,阿余扑通一声,对着母亲跪下来,乞求道:“妈,你让我出去买酒吧,我现在喝不到,我真的要死了。”

母亲愣住了,她借机冲下楼,在大街上游荡,母亲追出来,担心她出事。没有找到开门的商店后,母亲扶着醉醺醺的阿余回了家。

第二天,她醒来,看到母亲就在自己床边抹眼泪。她问母亲为什么哭?母亲说:“你要是这样喝死了,我也跟着你去死。”

母亲这句话,让她彻底清醒了,因为她相信母亲真的会这样做。

标签: